혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝

1.혼공머신 - 1

지도학습은 크게 분류와 회귀로 나뉜다. 회귀란 두 변수 사이의 상관관계를 분석하는 방법이라고 한다. K-최근접 이웃

2.혼공머신 - 2

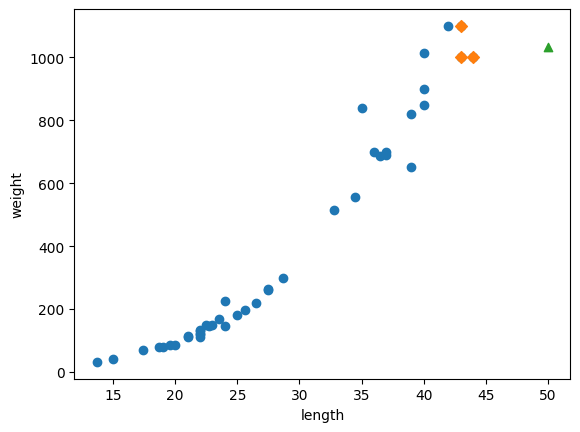

실제로 예측하려고 했던 값 50cm와 가까운 데이터 3개를 추출하고 평균을 내면예측했던 값 1.033kg과 같다.그리고 이것은 50보다 높은 어떤 수를 넣어도 같은 결과가 나온다.선형회귀는 대표적은 회귀 알고리즘이다.K-최근접이웃에 비해 무게를 높게 예측했다.그래프를

3.혼공머신 - 3

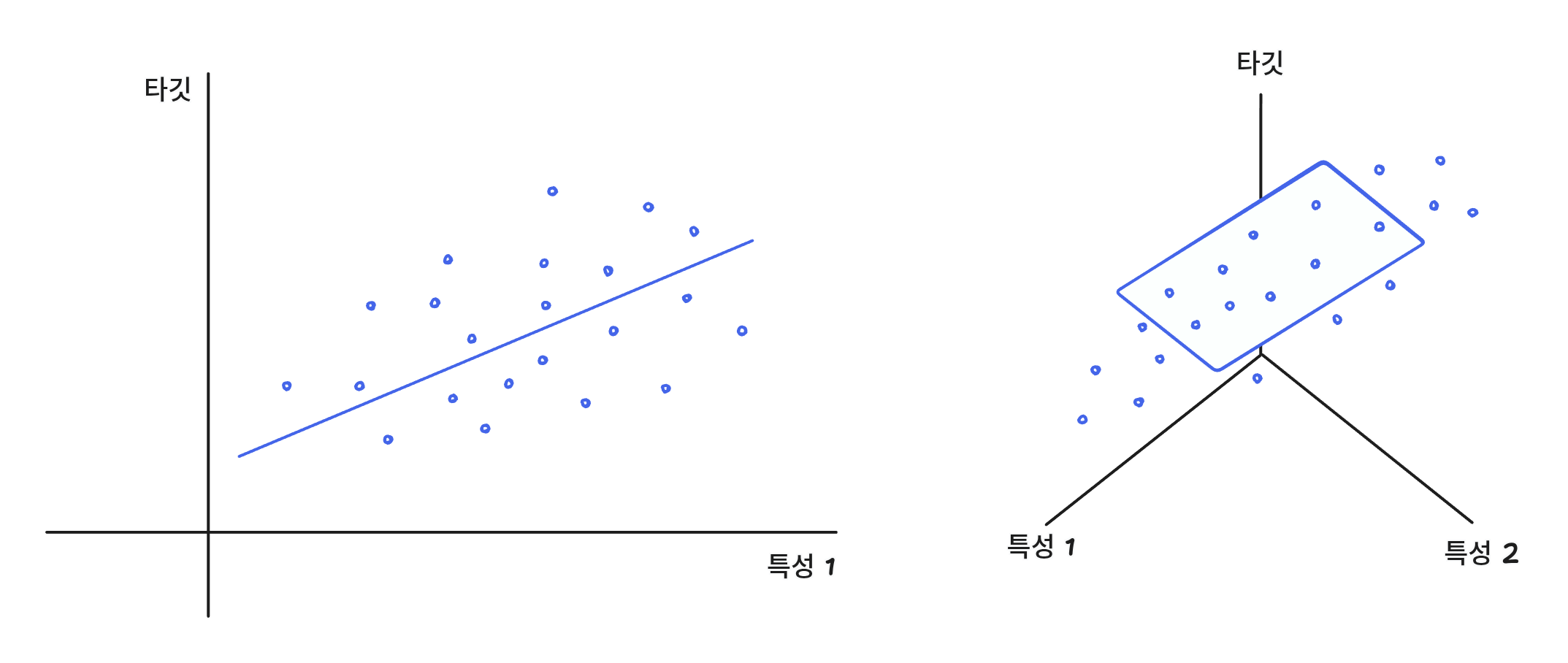

여러 개의 특성을 사용한 선형 회귀를 다중 회귀라고 한다.특성이 2개일 때에는 평면을 학습하지만 3개가 되면 3차원을 학습한다. 특성이 2개인 경우에는$$타깃 = a × 특성1 + b × 특성2 + 절편$$이렇게 나오고 3개인 경우에는$$타깃 = a × 특성1 + b

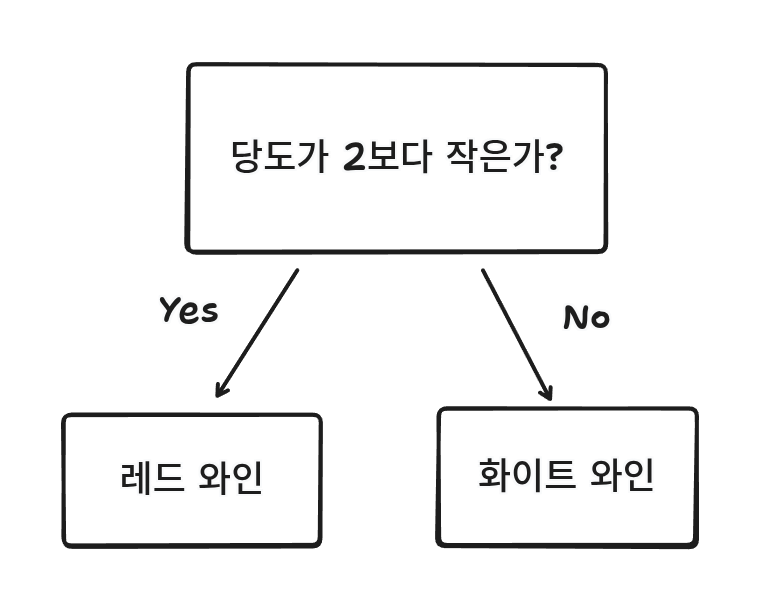

4.혼공머신 - 4

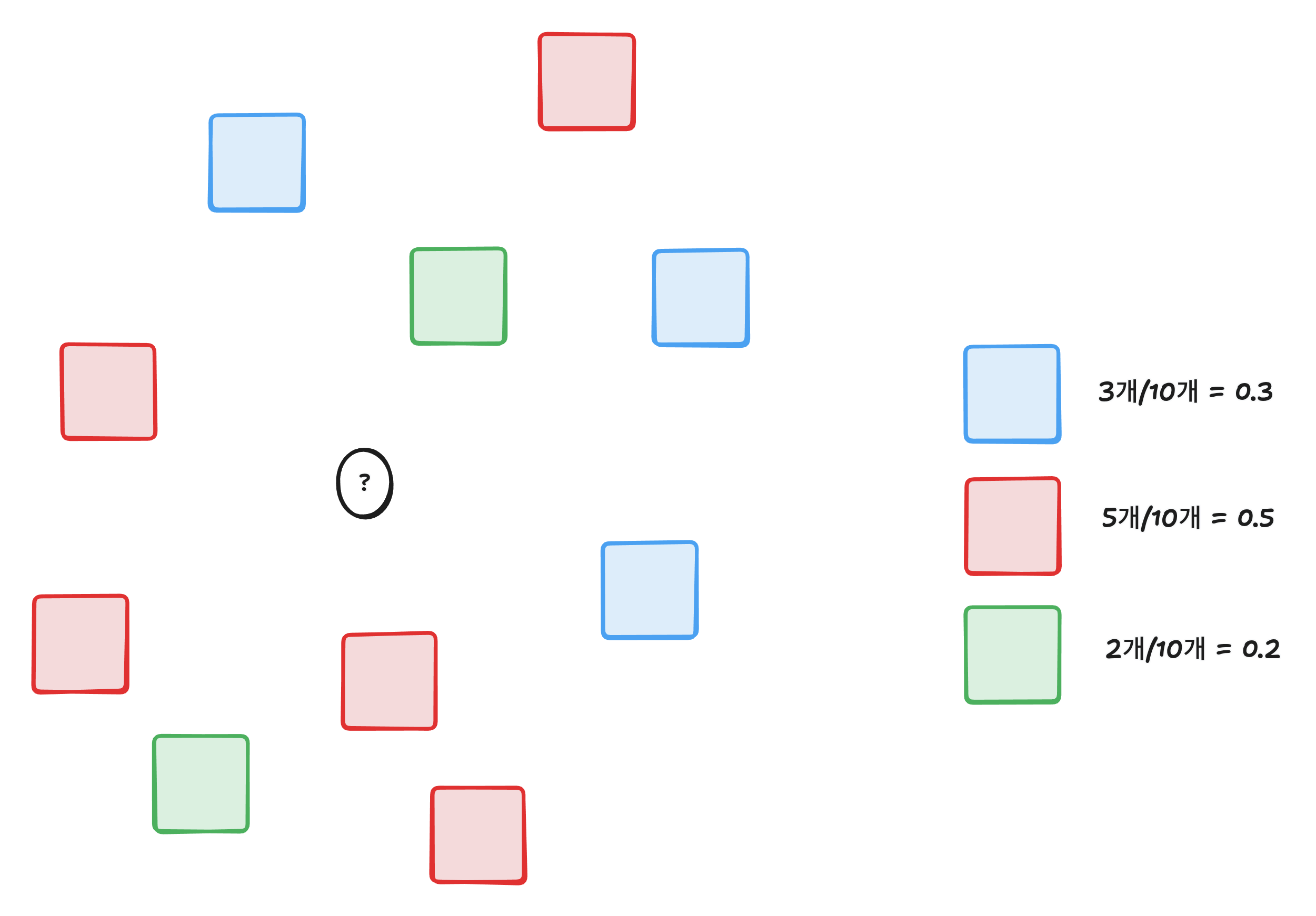

만약 K-최근접 이웃을 통해서 예측하려는 값의 클래스 확률을 구한다고 한다면이런식으로 구할 수 있다.타깃 데이터에 2개 이상의 클래스가 포함된 것을 다중 분류(multi-class classfication)이라고 한다.사이킷런의 분류 모델은 predict_proba()

5.혼공머신 - 5

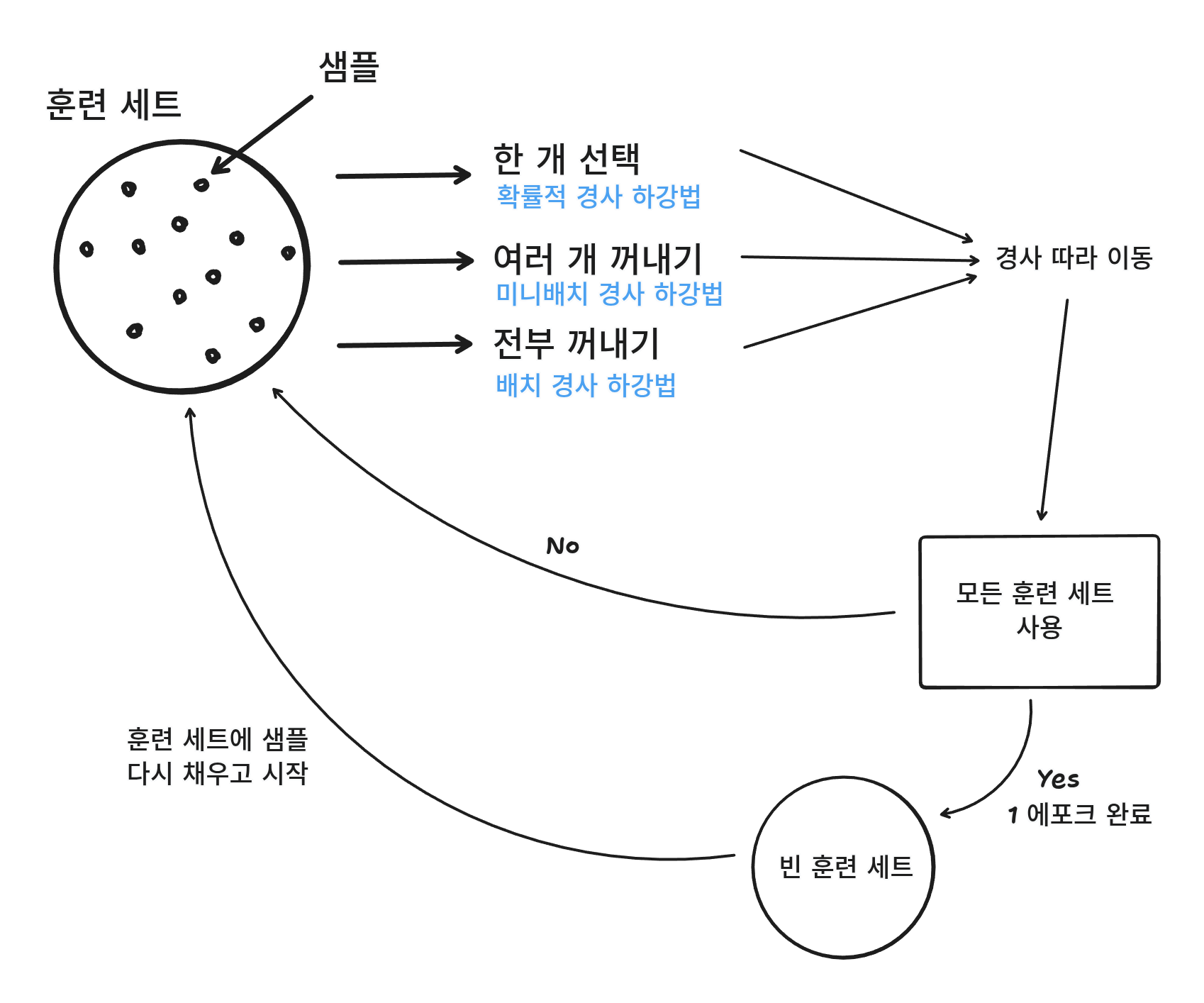

여기서 말하는 확률적은 무작위, 랜덤을 말한다.랜덤으로 경사를 내려간다. 라고 표현할 수 있다.모델이 데이터로부터 학습하고 훈련 데이터셋에서 랜덤으로 데이터를 뽑아 그 데이터 포인트에 대한 손실 함수의 기울기를 이용하여 하강한다.모든 샘플을 다 사용하고도 도달하지 못했

6.혼공머신 - 6

\| \|---\|--------\|----------------\|-------\|| 0 | alcohol | 6497 non-null | float64 || 1 | sugar | 6497 non-null | float64 || 2 | pH | 6497 non-nul

7.혼공머신 - 7

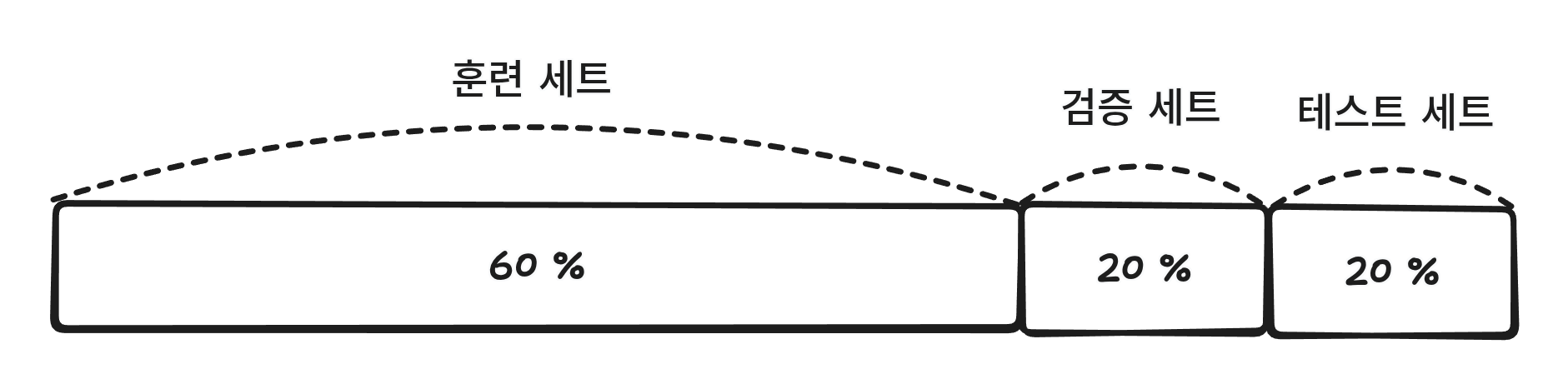

테스트 세트를 사용하지 않으면 일반화 성능을 올바르게 예측할 수 없다.이것을 해결하기 위해 훈련 세트를 80 : 20으로 훈련, 테스트로 나누고 그 80을 다시 80 : 20으로 훈련, 검증 세트로 나눈다.그러면 최종적으로 훈련, 검증, 테스트가 60 : 20 : 20

8.혼공머신 - 8

CSV 파일처럼 가지런히 정렬되어있음글과 같은 텍스트, 이미지, 오디오 등대표적인 앙상블 학습1000개의 샘플 중에서 100개를 뽑는다고 했을 때,1개 뽑고 다시 넣고 다시 하나를 뽑아(중복 가능성 있음) 만들어진 샘플그리고 랜덤 포레스트는 랜덤으로 특성을 선택하여 사

9.혼공머신 - 9

지도 학습과 비지도 학습의 차이는 타깃값이 있는지 없는지다.있으면 지도 학습, 없으면 비지도 학습이다.0일수록 검은색에 가깝다.cmap='gray'값을 cmap='gray_r'로 변경하면 색이 반전된다.이대로 포도화 바나나도 출력한다.그리고 2차원 배열로 되어있는 데이

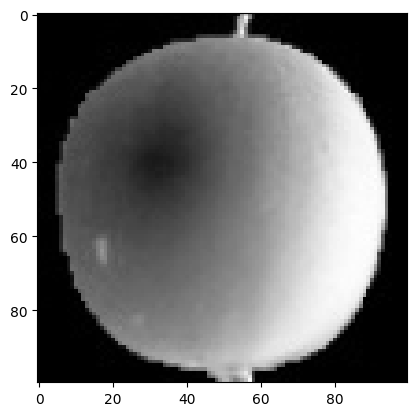

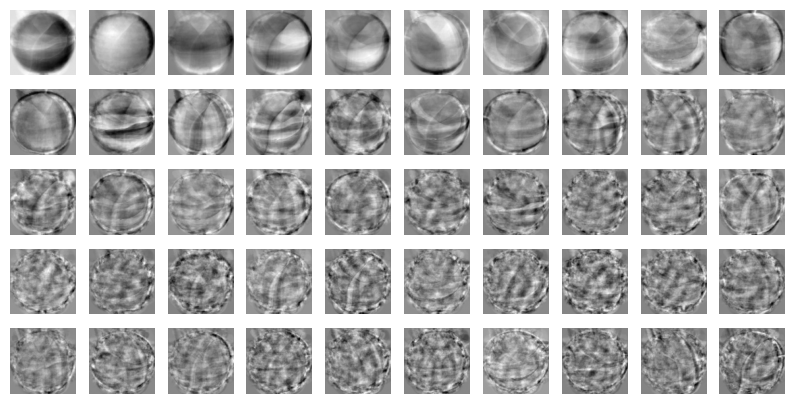

10.혼공머신 - 10

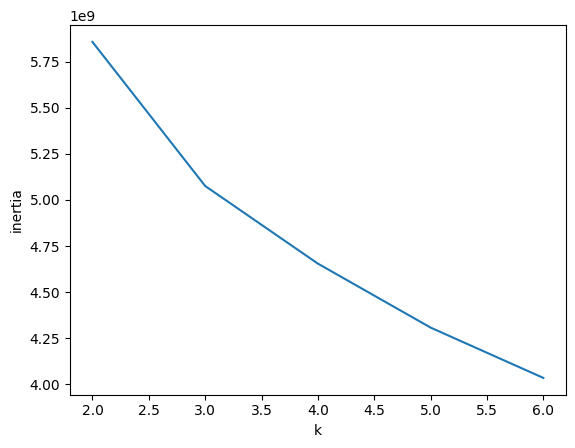

이전에는 픽셀의 평균값을 구해서 구별했다. 하지만 이것은 우리가 과일의 종류를 이미 알고 있는 상태이기 때문에 가능했다. 만약 사진이 있는데 어떤 사진인지 모르는 상태에서 구별하려고 한다면 어떻게 해야 할까 이럴때 k-평균 군집 알고리즘을 사용한다. 이 평균값이 클

11.혼공머신 - 11

현재 이미지는 100 \* 100 = 10000개의 픽셀이 있다.그래서 10000개의 특성을 가지고 있다고 볼 수 있으며, 이런 특성을 차원이라고 부른다.이 차원을 줄이면 저장 공간을 크게 절약할 수 있다.이런 비지도 학습 작업 중 하나가 차원 축소 알고리즘이다.차원

12.혼공머신 - 12

keras를 이용하여 MNIST 데이터를 가져온다.현재 데이터는 60000만장, 28\*28로 구성되어 있다.샘플을 확인해 보자.현재 타깃 값의 종류는 이렇게 되어있다.그리고 각 레이블의 개수는 6000개씩 있다.각 픽셀은 0~255 사이의 숫자로 이루어져 있다.이것을

13.혼공머신 - 12

이전에는 어떻게 보면 input, output만 만들어서 사용했다. 이제는 심층 신경망을 만들어 보자. 데이터 준비 심층 신경망 추가 모델의 대략적인 구조는 아래와 같다. 입력층과 출력층 사이에 있는 모든 층을 은닉층이라고 한다. ReLU, softmax, s

14.혼공머신 - 13

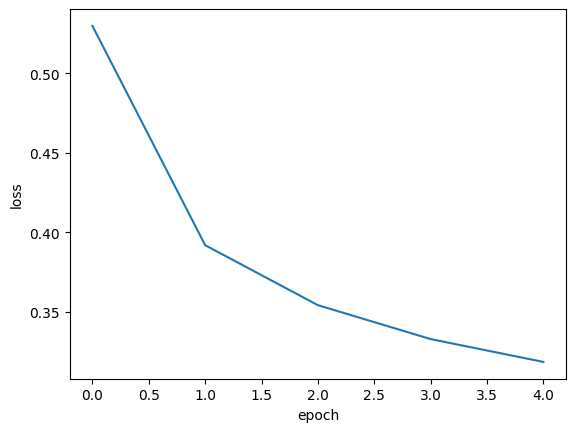

이전의 코드를 파이토치 버전으로 작성했다.

15.혼공머신 - 14

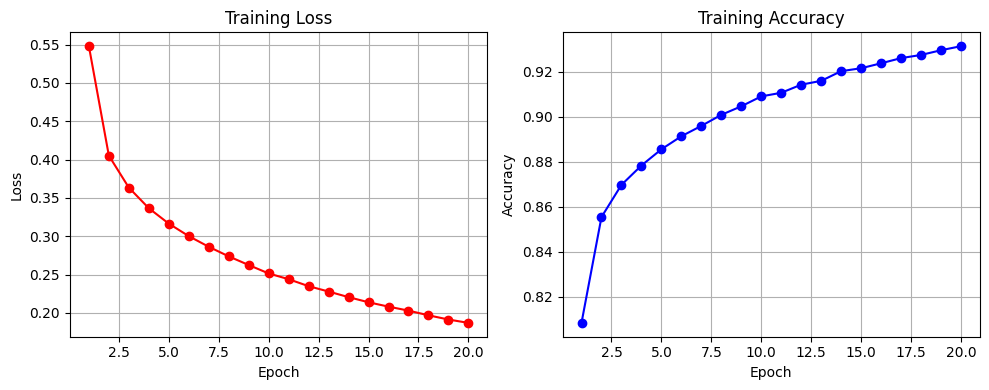

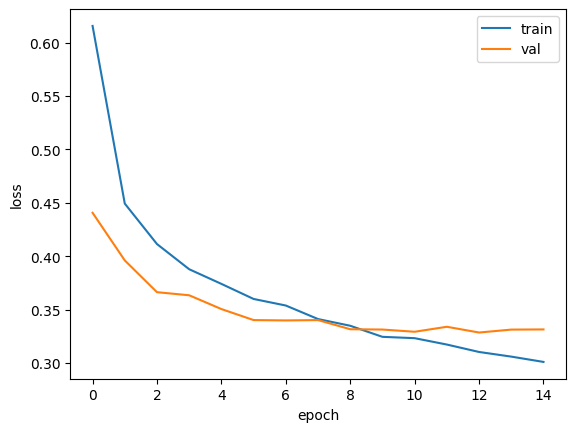

이번에는 고급 옵티마이저를 적용한다.학습 할 때마다 loss가 줄어들고accuracy는 상승한다.그렇다고 무턱대고 epoch를 늘리면이렇게 과대적합이 일어나게 된다.하지만 옵티마이저를 Adam으로 변경하면 적응적 학습률 때믄에 학습률의 크기를 조정하여이전보다는 과대적합

16.혼공머신 - 15

앞에서 만든 신경망을 파이토치로 구현했다.