하루의 시작

오늘도 가볍게 세 번째 문항에 대한 답변을 하며 하루를 시작한다. 그리고 밀린 뉴스레터들을 훑어보는데...

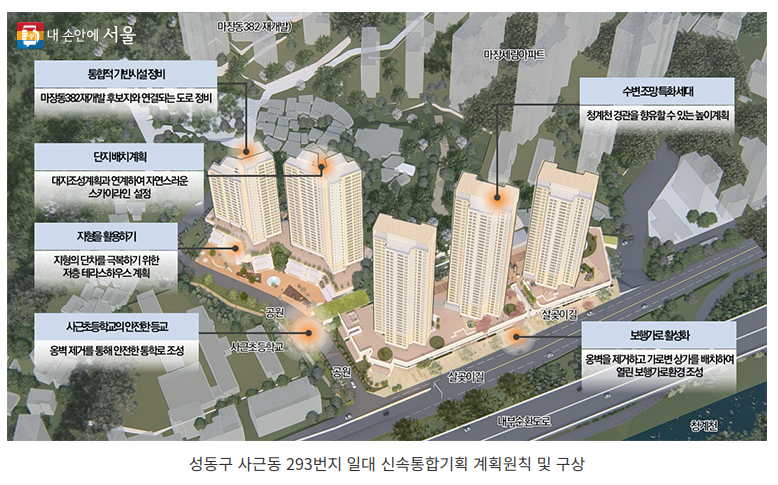

〈사근동 293, 번동 441-3일대 '신통기획' 확정…쾌적한 주거단지 조성〉, 이거 완전 내 출근길인데??? 대충 아래와 같이 조성할 계획이라고 한다. 저기에 보행가로 활성화 적혀 있는 살곶이길이 내 출근길이다. 고 옆에 공원 적혀 있는 곳이 어떻게 조성될지 기대?된다. 물론 이게 완공될 때까지 내가 여기에 살고 있을지는 잘 모르겠음(...). 청량리에 세워질 도서관과 마찬가지로 말이지.

〈요즘 세대가 취향을 공부하는 이유〉, 이것도 흥미롭게 읽었다. 확실히, 센터에서도 다른 청년들보다 동아리 같이 한 분들이 더 편하고 더 많이 가까워진 것 같다. "취향으로 가득 차 있는 인스타 피드나 자신의 취향별로 나뉜 부계정을 쉽게 찾을 수 있"다는데, 생각해보면 난 오래 전부터 분야에 따른 계정 분리를 해왔구나. 지금도 인스타그램은 배우 계정, 덕질 계정, 운동 (및 일상) 계정, 이벤트 참여 (및 지원사업) 계정이 있고, 트위터였던 것도 배우 (및 일상) 계정, 게임 및 서브컬쳐 계정, 개발자(였던 것) 계정이 있다. 마스토돈도 원래 계정 세 개 있었는데 두 개 있던 곳이 서버 내린 김에 그냥 하나로 통합해서 쓰고 있고. "취향과 페어링 되는 브랜드가 되는 법" 파트에서 하는 말들은 확실히, 맞는 말이다. "좁아질수록 깊어지며, 깊어질수록 넓어지는" 것을 보여주는 브랜드도 실제로 몇몇 본 것 같고. 애매하게 이것도 하고 저것도 하고 하는 것보다는 명확한 타게팅이 중요할 때도 있다는 것.

블로그 체험단을 블로거 입장에서만 봤지 업체 입장에서 본 적 없었는데, 모 마케팅 분야의 뉴스레터에서 이벤트 있다고 블로그원정대 이용가이드 공유해 준 거 보니까 흥미?롭다. 학부생 때도 블로그 체험단 당첨된 사람 따라서 방탈출 한 번 하러 가고 고기 한 번 먹으러 간 적 있었는데 이제 와서는 그 사람 이름도 기억나지 않는다. 누구...였더라? 카카오톡 아이디만 공유했어서 그 친구목록 어딘가에 있긴 할 거다. 이제와서는 어디서 뭐 하고 사는지도 모르는 사이지만. 아무튼 구경하는 김에 컨텐츠도 구경해봤는데 흥미?롭네 ㅋㅋ 방문형 리뷰는 아직 그렇게 활성화되어 있는 곳 같진 않은데, 블로그뿐만 아니라 인스타 리뷰어 모집하는 거나 기자단도 있구나. 유투브랑 틱톡은 카테고리만 있고 실제로 그걸 모집하는 업체는 없네. 사실 다른 플랫폼에 들어가 본 적이 없어서 어떤지 비교는 못 하것다.

2023년 회고

원래 2023년이 끝나갈 무렵 업로드 예정이었는데 내용을 덜 채우고 미뤄지다가 이제서야 작성 완료.

【↗〈2023년을 마무리하며〉】를 드디어(?) 업로드했다. 마무리하는 글이지만 2023년의 기록 중 맨 앞으로 보냈다. 왜냐고? 글쎄. 그건 2022년 회고글이 2022년의 기록에서 비공개 처리 되어 있는 다섯 개의 게시물보다 앞에 있는 것과 같은 이치다. 별건 아니고, 벨로그 시리즈의 썸네일은 첫 번째 게시물의 썸네일을 따르더라고.

근데 이것저것 한 게 많더라...? 큼직한 것만 적어놓은 것 같은데 그래도 뭐가 많네;; 올해는 또 어떠려나...👀

클라이밍파크 종로점

정기권 첫 날에는 첫 날이라고 달렸지만(?) 오늘은 좀 더 평범?하게. 세 번째 난이도 문제는 첫 날에 한 바퀴 돌기도 했고 해서 굳이 찍지 않았고, 다섯 번째 난이도 문제는 여전히 완등 0%다. 영상으로 남은 건 네 번째 문제 4개뿐이다.

조만간 성수점도 오랜만에 들려 봐야지. 언제가 될지는 모르겠지만?

연극 〈체홉 단편〉 ― 「적들」·「폴렌카」·「청혼」·「애수」

스무 번째 공연. (「적들」 누적 17회, 「폴렌카」 누적 8회, 「청혼」 누적 11회, 「애수」 누적 12회)

공연을 앞두고 짧게 끄적여 본다.

과거의 나에게도 현재의 나와 같은 존재가 있었다면 무언가 달라졌을까. 가끔 그런 생각을 하곤 한다. 그러나 대부분의 상황에서 나는 홀로 버텨야 했다. 도움을 구할 곳조차 알지 못한 채 그저 혼자 나아가야만 했다.

오늘의 공연은 괜찮게 흘러 갔다. 다만 연기 외적인 이슈가 조금 있었는데, 이는 내일부터 체크리스트에 추가하면 되는 거라 크게 문제되지는 않는 부분이다.

집에 오는 길에 또 끄적여 본다.

지나간 시간, 누군가를 떠올려 본다. "사생활"을 주제로 한 글에서 언급된 그 사람. 한 순간 내 삶에서 완전히 사라져버린, 임JH 씨를 떠올려 본다. 그 날을 기점으로 내 삶이 완전히 바뀌었다고 해도 과언이 아니다. 그건 정말 한 순간의 일이었다. 난 또 중얼거린다. 만약에 우리에게 시간이 있었다면 좀 더 신중했다면 침묵했다면―. 그리고 난 그를 향해 노래한다. 지나간 시간 우리 서로에게 상처입힌 날들조차 그저 다시 사랑스럽다해요 비록 사랑을 말하는 건 나뿐이고 그는 나를 용서하지 않는다고 해도 난, 이제는 10년이 지났지만 난 아직도 그를 떠올려 본다.

이제 와서는, 대부분의 사람들에게 선을 긋고 더 이상 다가가지 못하는 존재가 되어 버렸다. 그렇게 한 순간 무너지는 것들이 두려워서, 충분히 더 가까워질 수 있더라도 난 미리 바리케이드를 세워 놓는다. 나름 친한 친구조차 온전히 터놓고 지낼 수는 없더라. 온전히 터놓고 지낼 수 있을 만한 사람은 포항과 통영에 한 명씩. 지원사업 첫 면담 때도 친구라고는 경상도권에 두 명 있는 게 다라고 했는데 어떤 부분에서는 그 때와 전혀 달라지지 않았구나.

여담

오늘은 계묘년 갑자월 무진일, 음력으로는 11월 24일.

10대 중후반부터 20대 초반까지는 (가끔 나보고 지금 20대 초반 아니냐고 하는 사람도 있는데 난 20대 중반이다. 당신이 나이를 먹어가는 동안 나도 같이 나이를 먹었어요.) 실제보다 친구가 많은 척(?) 부풀려 말하는 게 꽤 있었다. 서로 다른 주제의 이야기에 동일 인물이 계속 언급될 때, 그 사람의 이름을 언급하기 보다는 수식어를 통해 마치 서로 다른 사람인 것처럼 이야기하는 것이다. 예를 들어, 어떤 이야기에서는 "지원사업에서 만난 분", 어떤 이야기에서는 "청년공간에서 알게 된 청년", 또 어디선 "동아리 같이 하는 사람", 그리고 또 "블로그 하는 친구", 이런 식으로 언급하는 대상이 결국엔 한 명의 시흥시민을 가리키는 말이었다는 식으로 말이다. 그냥, 늘 같은 사람만 언급되는 게 너무 친구 없는 사람 같기도 하고... 좀 그랬다. 이런 화법은 아직도 좀 남아있긴 한데, 그래도 전보다는 줄었다. 전에는 진짜 실명 거론을 기피할 정도로 익명의 동일인물을 언급하곤 했지 ㅋㅋ;;

생각해보면 난 부정적인 감정만큼이나 긍정적인 감정도 잘 드러내지 않으려고 하는 것 같다. 감정에 솔직하지 못하다. 입에 발린 말에 대한 거부감이 커서 별로인 걸 좋다고 말 못 하는 사람인데, 그 와중에 좋은 것도 좋다고 잘 말을 못 해서 그냥 아예 표현을 잘 안 하는 사람이 되어 버렸단 말이지... 애정과 관심과 이것저것을 담았다고 말할 때도 핵심적인 내용은 "이것저것" 속에 들어 있어 겉으로 드러나지 않는다. 그마저도 저것도 많이 표현하게 된 것이다. 좋은 건 좋다고 말을 하려고 하고는 있는데 잘 되진 않는다. 가끔 그냥 어색하게나마 표현해본다. 하지만 역시 어색하다. 계속 내뱉다보면 익숙해질까.