출처 : 컴퓨터 프로그램의 구조와 해석

1.1.2이름과 환경

프로그래밍 언어에서 아주 중요한 기능!

computational object(계산 물체)에 이름을 붙이는 것이라고 한다.

이 때 이름은 variable(변수), 그 변수의 값은 value(값)가 된다.

scheme에선 이름을 지을 때 define 사용

변수의 구조

;: (define size 2)

;: size

;: (* 5 size)

;;; 10 식을 실행기에 건네면,

2라는 값에 size라는 이름을 붙이고

한 번 size라는 이름의 값을 2로 정했으니

그 다음부터는 size라는 이름만으로 2라는 값을 나타낼 수 있다.

나는 이것을

입력 -> 메모리 할당 -> 참조값 출력 원리라고 이해했다.

변수 활용 예시

;: (define pi 3.14159)

;: (define radius 10)

;: (* pi (* radius radius))

;;; 314.159

;: (define circumference (* 2 pi radius))

;: circumference

;;; 62.8318circumference처럼 복잡한 식을 계산한 값에 알기 쉬운 이름을 붙여서 쓸 수도 있다.

복잡한 프로그램을 구축할 땐 작고 단순한 구조에서 점점 더 복잡하게 확장되어가는 방식을 따르기 때문에,

필요한 물체에 하나씩 이름을 붙여 쓸 수 있는 실행기를 쓰면 편하다.

어떤 값에 symbol(이름)을 붙여 두었다가 뒤에 그 이름으로 필요한 값을 찾아 쓸 수 있다는 말은,

실행기 속 어딘가에 name-object(이름-물체)의 싸아을 저장해 둔 메모리가 있다는 뜻이다.

이러한 기억 공간을 environment(환경)라고 한다.

계산 과정에서 쓰는 환경이 하나만 있는게 아님을 알게 되며, 지금 말하는 환경은 맨 바깥쪽에 있는 global environment(바탕 환경)을 말한다고 한다.

1.1.3 combination(엮은식)을 계산하는 방법

어떤 일을 제대로 하려면, 큰 일을 작은 일로 알맞게 나눈 다음 작은 일을 어떤 차례로 해나갈지 정해야 한다.

실행기가 combination(엮은 식)의 값을 계산하는 차례가 다음과 같다고 가정한다면,

- 엮은식에서 subexpression(부분 식)의 값을 모두 구한다.

- 엮은식에서 맨 왼쪽에 있는 식(연산자)의 값은 프로시저,

나머지 식(피연산자)의 값은 인자가 된다.

프로시저를 인자에 적용하여 엮은 식의 값을 도출한다.

Recursive

뻔한 규칙 같지만, 프로세스를 다룰 때 중요하게 다루어야 할 것이 드러나있다.

이 계산 규칙은 자연스레 처음으로 되도는 프로세스다.

어떤 규칙의 한 단계에서 똑같은 규칙을 다시 밟도록 해놓았다.

이렇게 한 프로세스를 되밟는 것(깊이 겹쳐 쓴 식을 계산하는 것 같이) 복잡한 프로세스를 나타내는데 얼마나 도움이 되는걸까>

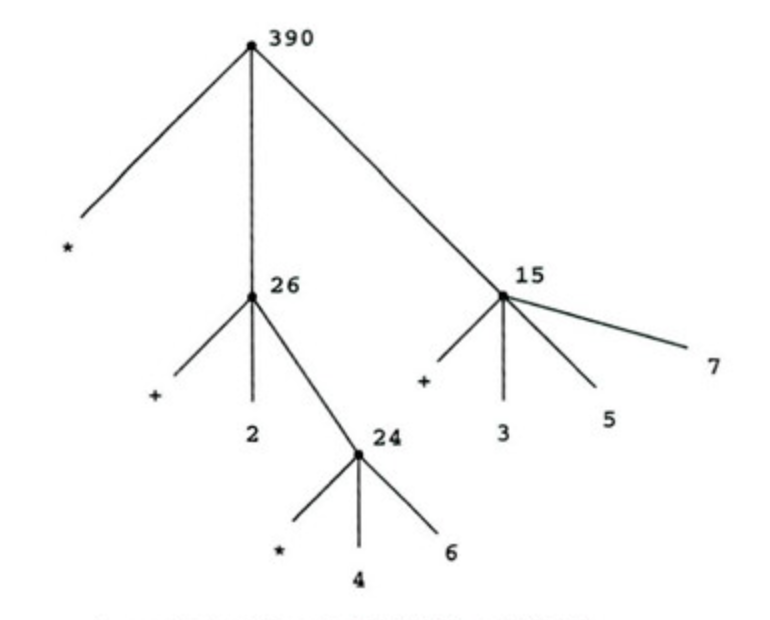

예시코드

;: (* (+ 2 (* 4 6)) ;: (+ 3 5 7))

- 연산자 : 마디(node)

- 연산할 것들 : 가지(branch)

- 가지가 끝나는 마디 : terminal node

피연산자의 값들은 끝마디부터 가지를 타고 하나씩 더 높은 단계로 올라가며 노드와 엮이는 셈이다.

보통 이렇게 같은 절자를 여러 번 되밟는 기법,

recursion(재귀)는 나무 같은 계층 구조 물체(데이터)를 다루기에 알맞은 기법이라고 한다.

위처럼 값을 위로 올려보내는 규칙은 tree accumulation이라는 일반적 계산방법 중 하나라고 한다.

syntax

앞의 규칙에서 첫 단계를 여러번 되밟다 보면,

숫자나 built-in operator같은 기본 식을 계산해야 할 때가 온다. 기본 식을 다루는 규칙은 다음과 같다.

- 숫자 식의 값은 여러 숫자가 모여 나타내는 값이다.

- built-in operator의 값은 그 연산자가 뜻하는 연산을 하도록 미리 묶어놓은 기계 명령들이다.

- 그 밖에 다른 이름 값은 환경에서 그 이름으로 정의해둔 물체다.

+와 *같은 기호가 바탕 환경 속에서 그런 연산을 하도록 묶어 둔 기계 명령(값)들로 정의되어 있다.

즉, 식 속에서 쓰는 이름이 무슨 뜻인지 결정짓는 것은 환경이다.

프로그램 작동 방식을 이해하는데 context(문맥)을 결정 짓는 환경 개념이 정말 중요한 몫을 한다고 한다.

(define)

보통 계산 규칙으로는 값을 구하지 못할 수 있기 때문에,

(x라는 이름의 뜻이 무엇인지 환경 정보에 밝혀두지 않으면 + x 1 같은 식을 계산해도 의미 없다.)

이름의 값을 정하는 define 처럼

계산 규칙이 따로 밝혀져 있어야 하는 special form(특별한 형태)의 문법이 필요하다.

이렇게 여러 종류의 식과 식의 종류마다 다른 값을 구하는 규칙이 모여서 프로그래밍 언어의 문법을 이루게 된다.

나는

문법의 기본 구조 -> 식을 셈하는 규칙 + 몇 안 되는 특별한 형태를 계산하는 규칙의 조합

이라고 이해했다.