장르문학 동아리...?

오전에 클라이밍파크 성수점에 갈까 하다가, 오후에 청량리 들렸다 혜화 갈 거 생각하니 그냥 집에서 글이나 쓰기로 했다. 오후엔 태블릿만 챙겨 나가야지. 그러고보니 지난 주 금요일부터 방 정리를 못 하고 있잖아? 이불 깔 공간이 뭐시깽이 해서 대충 놓고 자는데 그래서인지 뭔가 피로가 덜 풀리는 느낌이다. 조만간 좀 치워야지. 그 사이에 이곳저곳에서 받아온 것들도 있고 뭐 좀 찾는다고 꺼내놓은 것도 있고 해서 바닥에 뭔가 많다.

하여간 그건 잠시 미뤄두고 노트북 앞에 앉았다. 근데 솔직히 이번 주제 너무 어렵다 ㅋ큐ㅠ;; 이렇게 말하면 어떻게 들릴 지 모르겠지만 영 관심 가져본 적 없는 분야라... 근데 주제가 컴퓨터 프로그래밍임. 내가 뭘 전공했는지는 잊어버리기로 했다. 난 입시를 하는 순간부터 졸업을 하는 순간까지 개발자가 될 생각을 해본 적이 없는걸. 단지 다른 전공보다 활용성이 높아보였을 뿐...ㅋ 솔직히 소프트웨어공학 같은 건 다른 분야에도 적용 가능하고, 여러 가지로 문제 해결 능력을 기르는 건 좋은 일이니까.

그런 생각을 하며 조금 끄적이다가, @판다군과 취준 이야기를 하다보니 적은 건 얼마 없는데 나갈 시간이 다가오더라. 역시 쓰기 어려운? 관심이 적은? 분야의 글은 워밍업 시간이 너무 많이 걸리고, 때로는 그런 거에 시간을 다 쓴 후 본격적인 작업에 들어서면 시간이 별로 없더라. 내가 물어다 준 구인 공고에 1차 합격했다는 소식이 반가웠던 것도 있고 ㅋㅋ 가끔 그런 거 있다. 내 분야는 아니지만 저 사람이 관심 있겠다, 싶은. 괜찮아보이는 사진 공모전을 발견하면 @라마군에게 보내주고 싶어지는 그런 심리다. 정작 내 분야의 흥미로운 건 잘 발견하지 못한다는 게 함정. 그러니 내가 물어다주는 좋은? 정보를 얻고 싶다면 평소에 나에게 관심 분야를 잘 어필해두는 것도 괜찮을지도(?).

연습실

체크해야 할 의상과 소품 체크하고, 낭독해야 할 것을 중얼거린다. 좀 더 확인해봐야 할 게 좀 있을 것 같은데 시간이 괜찮을까. 하여간 공연이 다가올수록 시간이 촉박하게 느껴지는 건 늘 변하지 않는다.

일단 지금은 「적들」과 「대소동」에 집중하고 있는 시기고, 「굴」이랑 「애수」는... 주말 지나고 디테일을 잡게 될 것 같은데 월화 일정이... 다음주 월화에 공연 준비 일정이 어떻게 되려나. 사실 4일이랑 5일은 좀 사적인 일정을 좀 할 수 있었으면 좋겠는데 수요일 첫공인 「굴」이랑 목요일 첫공인 「애수」 디테일 잡는다고 할 것 같단 말이지... 「청혼」, 「폴렌카」, 「아버지」 같은 경우에는 내가 출연하는 작품이 아니니까 그들에게 맡긴다고 해도, 「굴」이랑 「애수」는 월화에 좀 집중적인 디테일 잡기가 있을 것 같단 말이지...

내가 내 일정을 알 수가 없어. 당장 다음주 일정을 파악할 수가 없다. 5일 일정도 일단 전체 비워두라고만 하고 구체적인 일정, 몇 시부터 몇 시까지인지 안 알려주는 게 있고... 4일은 이왕이면 함께 하고 싶은데 일정이 어떻게 될련지 모르겠네... 이런 환경 속에서 살아가다보면 "유연" 당한다니까? 내 성향이 아니라 그렇게 될 수 밖에 없던 거라고...ㅎ 나도 투머치 즉흥은 안 좋아해요...

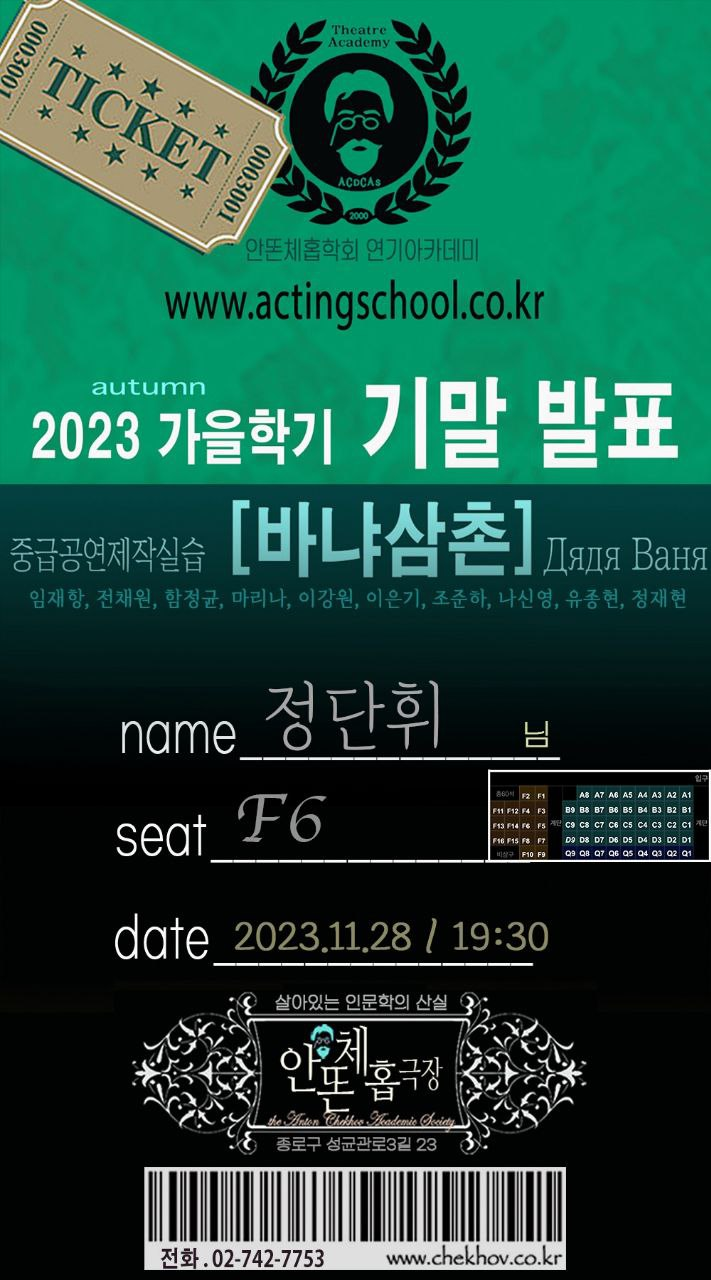

연극 〈바냐 삼촌〉 워크숍

인간관계란 무엇일까... 예약순 무료관극인 체홉학회 연기아카데미 워크숍 발표 공연을 보고 왔다. 요즘 학회 소식을 딱히 살펴보지 않고 있기도 했고 내 공연 준비나 신경 써야지 싶기도 해서 안 찾아보고 있었는데, 연출님이 오늘 연습 대신 그거 보고 오라고. 근데 수요일 매진이라 이왕이면 화요일로 보고 오라고 했는데 놀랍도록 우리 단원들 중 그 누구도 마주치지 못 했다. 뭘까... 아니 "시간이 안 되어서"라고 하기엔 원래 모이는 날, 모이는 시간이었잖아. 하여간 어떻게 되먹은 건지 모르겠다.

아 첫 문장은 첫 문단과 따로 노는 이야기다. 저건 관극 배경이 아니라 이 작품에 대한 이야기. 작년인가 언제 한 번 본 작품이긴 한데, 그 때 보이지 않던 것들이 또 보이곤 하더라. 보면서, 이 작품 속 인간관계가 참... 어렵네. 근데 어떤 부분에 대해서는 나와 크게 다르지 않은 것 같은 모습도 보이고. 뭘까...

솔직히 생각이 완전히 정리되지는 않는다. 머릿속에 두서없는 중얼거림 같은 형태로 존재한다. 그리고 난 어떤 선택으로 하고 어떻게 나아가야 하는가. 솔직히 인터미션 포함 170분의 공연을 보면 여러 가지로 사유하게 되고 생각이 많아지는 건 당연한 일이다. 그렇지 않다면, 가볍게 볼 만한 길이의 공연도 아닌데 대체 무슨 의미로 남을 수 있겠는가. 그 어떤 사유도 없이 그저 웃긴 희극으로 만들 분량이 아니다. 이 정도 분량의 공연을 했는데 남는 게 없다면... 그건 좀 문제가 있다. 단지 워크숍 공연이라고 가볍게 넘어갈 수는 없는 작품이다.

물론 워크숍 발표 공연인 만큼 화술적인 부분이나 이것저것에서 애플씨어터의 공연에 비해 아쉬운 부분은 있다. 몇 년 동안 레파토리로 공연을 해온 분들이랑 비교하는 거 자체가 말이 안 되기도 하고. 하지만 대체로 좋았다. 음향이 살짝 튀는 부분이 종종 있었는데 뭐였을까.

아 근데 여기 공연 특... 한 네 마디 정도 되는 짧은 노래들 있잖아. 〈갈매기〉에서의 내 인생이 뭐냐고 묻지 말아다오 하는 노래라던가, 〈바냐 삼촌〉 같은 경우에는 온집안이 흔들흔들 페치카도 춤추네 하는 노래. 그거 은근 중독성 있단 말이지...

하여간 새삼 인간관계가 참 뭐시깽이하더라.

근데 쟈쟈 바냐는 왜 쟈쟈 바냐인 거지...? 이반의 비중이 다른 인물보다 특별히 더 높은 건 아닌 것 같은데... 소냐, 의사, 교수, 그리고... 뭐였을까.

갑자기 〈잉여인간 이바노프〉 보고 싶어지네, 그것도 재밌게 봤는데. 사실 체홉 장편 중에 가장 좋아하는 작품이기도 하고. 그리고 단편 중에는... 〈공포〉를 비롯하여 이것저것 있지. 요즘 같은 때는 〈농담〉도 생각난다. 유난히 추운 겨울, 높은 언덕에서 썰매를 타고 내려오며 내뱉은 한 마디. "사랑합니다, 나쟈" 그 엔딩의 회상 장면이 미묘한 감정을 야기한다. 결국... 뭐였을까. 내 감정저차 이해할 수 없게 되어버린다. '나'는 왜 그 일을... "농담"이라고 취급하게 되었을까. 아니 사실 알아, 알고 있다. 그게 언어적으로 적당한 어휘와 적당한 표현을 찾지 못했을 뿐, 그 심리 자체는 이해한다. 뭐라 표현해야 할지 모르겠지만 이해는 된다는 게 미묘하다. 아아, 난 당신을 사랑합니다 나젠카...

여담

오늘은 계묘년 계해월 경인일, 음력으로는 10월 16일. 아직 친구 대하는 법을 잘 모르겠다. 어렵다. 친구라는 걸 별로 가져본 적 없는 인생이라 어디까지가 괜찮고 어디부터가 부담스러운 영역인지도 잘 모르겠고 그냥 그냥 다 어렵다. 이게 맞나? 이 정도면 괜찮나? 이러면서 부자연스럽게 행동하는 것 같을 때도 있고 으아ㅏㅏ 아니 내일 저기 성북에서 연애특강 따위를 한다고 아침 일찍부터 오라고 하는데 나한테 필요한 건 애인이 어쩌고 하는 게 아니라 친구가 어쩌고 하는 거라고요... 아무튼 정신을 차리고...... 여러분은 지금 날것 그대로의 다냐를 보고 있습니ㄷ...ㅏ......

(한 템포 쉬고 와서...)

가끔 어떤 미묘한 데자뷰를 느끼는데 그 정체를 알 수가 없다. 가령 김HJ 님을 볼 때마다 분명 대학생 때 저 비슷한 느낌을 주는 사람을 만난 적 있었는데 누구더라, 한다거나. 그런데 진짜 누군지 모르겠다. 내 동기는 아니고, 다른 어딘가에서 만난 누군가였던 것 같은데... 누구더라. 김YJ 님 같은 경우에는 편입생 권SB 씨를 묘하게 닮았다는 걸 알겠어. 사실 권SB 씨가 알 사람은 다 아는 소문난 신천지였다는 점이 김YJ 님을 처음에 경계하게 만든 데 한 몫 했지.

쓰다보니까 기억났다. 최YJ 씨. 나랑 같은 동아리 하던 분 중에 최YJ라는 분이 계셨는데 그 분이랑 느낌 비슷하네. 그 분은 뭐 하시는 분이셨더라... 어렴풋이 웹 디자인 관심 있는 분이셨던 것 같기도 하고. 하여간 한 달 반 동안 품고 있던 의문이 풀렸다. 역시 난 글로 써야 정리가 된단 말이지.

자 그러면 더 생각해보자. 언젠가 예전에도 누군가의 글을 훑어보며 읽고 읽고 또 읽었던 적이 있는데... 내 주변에 블로그 하는 사람이 딱히 없단 말이지? 몇 년 전의 나는 누구의 글을 그렇게 염탐? 하곤 했을까. 염탐...이라고 하니 어감이 좀 그렇긴 한데, 온라인 상에 있는 글을 읽으며 그 누군가에 대해 알아가곤 했다. 그 땐 지금처럼 새 글을 구독하듯 읽으며 심심하면(?) 이전 것도 구경하는 게 아니라, 진짜 거의 모든 게시물을 정독하는 수준이었던 것 같은데 누군지가 영 기억이 안 나네. 그리고 그렇게까지 공들여서 읽던 걸 어느 순간부터인가는 안 읽었다는 거지? 그렇게 안 읽게 되었으니까 이젠 읽고 있지 않고 심지어 누군지도 까먹었다는 거지?? 이거 진짜 누군지 너무 궁금한데 이건 도저히 생각이 안 난다.

트위터 정독했던 건 기억나. 내가 워낙 동결과 복귀를 많이 했는데, 복귀할 때마다 그 동안의 수현이 트윗을 정독하곤 했었어(...). 그런데 그런 짤막짤막한 트윗 같은 거 말고, 블로그 포스팅 같은 게시물 말이야. 당신 누구야? 누군데 내 기억 속에 애매하게 존재하고 있어?!!

앞의 이야기와는 무관?한데, 문득 오늘 얘기하다 언급된 김에(?) @위퍼 선배는 뭐 하고 사나 궁금해서 찾아봤는데 요즘은 음악 안 하나. 그 선배보다 한 학번 높은 선배가 "다섯(五) 병을 이어(承) 마셔서 오승(五承)"라고 주장했던 기억 ㅋㅋ SAMSUNG SDS 입사하면서 본업에 집중하고 있는 거려나... 내가 랩이나 힙합 같은 건 잘 모르지만 교내 힙합동아리 워너패밀리에서 @위퍼 선배 공연한다고 하면 구경가곤 했다. 한 해는 나랑 소소한 친분이 있는 이JK 씨가 그 동아리 회장이 되어가지고 누군지 모르는 사람들 공연도 종종 구경하곤 했고. 솔직히 난 힙합이라고는 듀스 밖에 모르던 사람이었는ㄷ...ㅔ 지금도 크게 다르진 않은 것 같다. 사실 지누션이랑 원타임은 힙합을 주장하지만 장르를 잘 모르겠고... 200x년 이후의 음악은 더더욱 잘 모르겠고.

근데 듀스 노래는 대체로 좋아하는 편이다. 특별히 더 좋아하는 노래를 고르라면... 나한테 1집이랑 2.5집은 없고 2집, 3집이 있는데 3집은 CD 플레이어에 넣어 다니며 무한 반복을 하고 다니던 때가 있었다. 음반을 가지고 있진 않지만 1집의 〈나의 바보같은 이야기〉는 오래 전부터 종종 프로필 음악으로 쓰던 곡이다. 2집은 그렇게 많이는 안 들은 듯. 2.5집의 〈여름안에서〉는 모르는 사람이 있을까. 워낙 명곡이라 음반을 사지 않았어도 너무 익숙한 노래. 여름이나 캠핑 분위기 같은 상황에 BGM으로 자주 나오잖아. 그리고 그 듀스 특유의 음색이 나로 하여금 어떤 추억에 빠져들게 한다. 3집은 진짜 뭘 고를 수가 없어. 아 얘기하다보니 나한테 없는 음반들 사고 싶어지네...

나에게 좋아하는 음악가 물어보면 듀스를 언급하는 경우는 별로 없긴 한데, 이게 대답에 따라...

- 김종서 → "어 락 좋아하세요?"

- 듀스 → "어 힙합 좋아하세요?"

서태지 → "어 서태지를 어떻게 알아요?"최진영(SKY) → "어 어디서 들어봤는데... 아 최진실 동생!"이문세 → "올드(?)한 거 좋아하시는구나"

이런 식으로 나오며 "혹시 [대충 모르는 이름] 도 좋아하세요??" 하고 그 장르 다른 사람을 자꾸 언급하시는데, 난 그저 우연히 그 음반을 접하며 그 음악가를 좋아하게 된 거지 그 장르를 좋아해서 그 음악가를 좋아하게 된 게 아니란 말이지. 은하연합이나 서밴 좋아한다고 밴드음악 전체를 좋아하는 건 아니라는 걸 이해하지 못하는 사람이 가끔 있어... 근데 은하연합은 1집이 마지막 음반이라는 게 너무 아쉽다. 난 그의 음악을 좋아하고, 더 듣고 싶었는데. 미정 씨의 《굿바이안드로메다》는 살까 하다가 결국 안 샀구나. 미정 씨는 왠지 본명 놔두고 미정 씨라고 부르게 된다...ㅋㅋ

이번 겨울에는 기억 저 편의 음악을 쫒아볼까. 음악으로 인한 정서불안은 많이 개선되었으니 이것저것 듣고 다닐 수 있지 않을까. 이제는 음악 속에서도 최소한의 일상생활은 가능하니까. 아니 근데 지금 의식의 흐름을 타고 여기까지 온 거야?